後施工金物4はせん断力の伝達用途で使用する事も可能です。

その設計事例として後施工金物4と引きボルトを使った曲げ抵抗接合を検討してみました。

目次

- ラーメン構造について

- 今回検討する内容

- 設計条件

- 検討結果

1. ラーメン構造について

木造でラーメン構造を採用する場合、GIR接合以外では全強接合とすることは厳しいです。

次点の性能を有する鋼板挿入ドリフトピンによるラーメン構造等がありますが、採用する場合は製作金物となり、設計・施工ともに手間とコストがかかります。

引きボルト接合・パイプ接合くらいであれば、既製品も活用して比較的簡易に設計できるため手間とコストを抑えられます。

また設計者の力量が求められますが、既製品の活用として、引きボルト接合の設計方法を参照して、高耐力柱脚金物75やSSLOCK柱脚金物を複数使いしてラーメン構造とする方法もあり得ます。

ラーメン構造に似た考え方の既製品として、ベースセッター(1階専用の狭小耐力壁(450mm幅))であれば、耐力壁幅を抑えた計画ができます。

設計の詳しい内容などは「木造」「ラーメン」「マニュアル」などで検索すると書籍なども見つかるかと思います。

2. 今回検討する内容

既製品を活用して引きボルト式の一方向ラーメン構造を設計してみます。

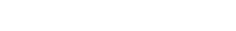

接合部の構成は、梁上下端の引きボルトと柱梁の木材のめり込みで曲げモーメントを伝達、

せん断力は引きボルトの間に配置した梁受け金物にて伝達する想定です。

木造ラーメンでは柱材がモーメントに耐える必要があるため柱幅は必要になり、偏平断面の柱を使うケースが多いです。その際、柱幅が360を超えるとφ12のボルト穴がまっすぐに穴あけしづらくなるため、穴径を大きくしたくなりますが、プレセッターSUの適用範囲から外れてしまいます。そこで今回はビス止め可能な後施工金物4を使ってみます。

後施工金物4の適用範囲は梁せい390までとしておりますが、負担するせん断耐力に十分余力がありそうなので、ここでは梁せい450で使用しても問題ないと判断しています。

3. 設計条件

- 柱間隔4m、横架材芯間距離3mの場合について検討します。

- 経済性に配慮して、柱梁断面は105×450の一般流通材で設計します。

- 引きボルトラーメンの特性値は“中層大規模木造研究会設計支援情報データベース Ki”の『引きボルト柱梁 モーメント抵抗』・『引きボルト柱脚 モーメント抵抗』に記載の105×450のカラマツの特性値を引用します。

- 柱脚にもSSLOCK柱脚金物2本と高耐力柱脚金物75等で1階脚部をモーメント接合した場合を想定して、柱頭側だけではなく、柱脚部にも基礎直結タイプの引きボルト柱脚接合相当の固定度があるとして検討します。

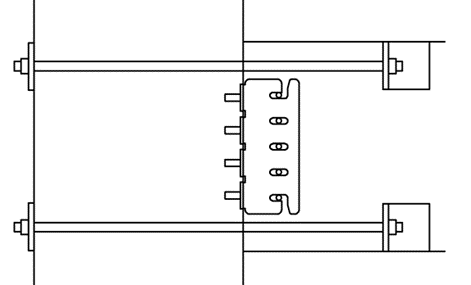

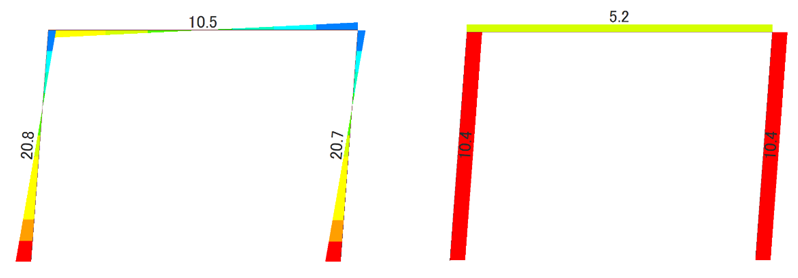

- 増分解析を行わない弾性範囲の検討のため、地震力を割り増したCo=0.3として検討する必要があります。ここでは簡易に層間変形角1/150rad時のせん断力を1.5で割った値を壁倍率換算して確認します。

4. 検討結果

検討の結果、壁倍率換算でおよそ1.7倍となりました。

実際に設計する際には、今回の水平力の検討結果と長期荷重の検討結果を合わせた梁端部のせん断力が、後施工金物4の基準せん断耐力45kNを基に設定した許容耐力以下であることを確認します。

コストを抑えて大きな開口を計画したい場合、後施工金物4を始めとした既製品のご活用もご検討ください。

Keyphrase:#ラーメン #モーメント抵抗 #せん断キー

コラムで使用した製品:後施工金物4